Μercoledì scorso è morto, a 86 anni, Alfredo Bonanno.

Per oltre un cinquantennio, Alfredo ha dato un contributo importantissimo all’anarchismo rivoluzionario, come editore, come teorico, come uomo d’azione, come sperimentatore di metodi  organizzativi basati sull’affinità e sull’informalità. Quello che lo differenziava radicalmente da qualsiasi intellettuale non era solo il suo rifiuto di ogni carriera accademica e di ogni rappresentazione mediatica, ma il fatto che analizzare lo Stato e il capitalismo non serviva per lui ad andare a dormire con le idee più chiare, bensì a trarne delle precise conseguenze – etiche, pratiche, organizzative – nella vita quotidiana.

organizzativi basati sull’affinità e sull’informalità. Quello che lo differenziava radicalmente da qualsiasi intellettuale non era solo il suo rifiuto di ogni carriera accademica e di ogni rappresentazione mediatica, ma il fatto che analizzare lo Stato e il capitalismo non serviva per lui ad andare a dormire con le idee più chiare, bensì a trarne delle precise conseguenze – etiche, pratiche, organizzative – nella vita quotidiana.

Dentro alcune invarianti dell’anarchismo – Bakunin, innanzitutto, che Alfredo non mummificava in dotti manuali storici, ma trascinava nelle battaglie del presente –, suo impegno costante è stato quello di pensare e praticare un modello insurrezionale adatto all’epoca della ristrutturazione tecnologica del capitalismo. Non l’insurrezione come attesa dell’ora “X”, ma come tentativo di attaccare qui e ora specifici progetti del potere con una metodologia ben precisa: il gruppo di affinità come propulsore, la struttura informale autonoma da partiti e sindacati come proposta. Dall’individuo al gruppo a pezzi più o meno consistenti della classe degli esclusi, nell’intervento rivoluzionario anarchico si articolava per Alfredo un concetto qualitativo di forza (e di vita).

Ma non è del suo contributo teorico che vogliamo parlare oggi, né della sua ostinata determinazione di editore, organizzatore, rapinatore, carcerato, ma di quello che ha significato per alcuni di noi, all’epoca giovanissimi compagni, conoscerlo. E conoscerlo non solo nei dibattiti e nelle iniziative di lotta, ma nell’impegno quotidiano, là dove emergeva, insieme alla sua impressionante capacità di lavoro, la sua disponibilità al confronto, la sua sovrabbondanza di vita, la sua risata fragorosa. Il nostro pensiero non corre oggi ai tomi, agli opuscoli, ai comizi, ma agli agnolotti che Alfredo preparava in piena notte dopo che avevamo finito di scrivere, impaginare e stampare un settimanale, alla improbabile mise – pigiama, scarpe di cuoio, sciarpa e berretto – con cui si presentava ai tecnici della macchina da stampa o agli agenti della Digos, al modo in cui sapeva conciliare un ego indubbiamente ingombrante con una inconfondibile autoironia.

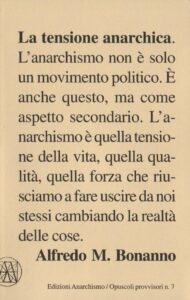

Due aspetti di Alfredo ci hanno davvero formati. La tensione verso la coerenza e lo spirito di avventura progettuale. Di contro alla prolissità di certi suoi testi, alcune sue formule erano brevi e forti come solo delle ragioni di vita sanno esserlo.

Perché la coerenza? Perché quando non reagiamo alle ingiustizie ci sentiamo delle merde, e non vogliamo vivere sentendoci delle merde. Serve aggiungere altro?

E poi il più prezioso dei suoi suggerimenti, che ci risuona ora che stiamo assistendo a un orrore indicibile nella sua amata Palestina: dobbiamo concepirci progettualmente senza limiti, lasciando che sia la realtà a sbatterceli di fronte, cosa di cui s’incarica fin troppo generosamente, senza mai anticiparla.

Perché la qualità delle nostre vite è più forte di tutto. Anche della morte.

Grazie, Alfredo.